2024年8月24日至25日,由清华大学国学研究院、中华朱子学会联合主办的“明代朱子学学术研讨会”在清华大学人文学院隆重举行,来自两岸三地的50余位专家学者参与本次会议,围绕相关议题进行了深入研讨。

与会者合影

8月24日上午,会议开幕式在清华大学人文楼315会议室举行。清华大学哲学系副教授赵金刚主持开幕式,清华大学国学研究院院长陈来教授、北京大学哲学系张学智教授先后致辞。

陈来教授首先回顾了清华大学国学研究院自2017年起明代哲学系列会议的举办历程,指出该系列会议聚焦于王阳明、刘宗周、方以智、湛甘泉、东林学派等对象,而今年则回到与阳明学并立的明代朱子学。从当前研究现状来看,一方面,阳明及阳明后学已有的文献汇编成果颇丰,但在思想义理方面还有进一步拓展的空间;另一方面,中国朱子学与朝鲜朱子学在思想体系上存在既一体又分殊的紧密联系,须将朝鲜朱子学也纳入明代朱子学的研究范畴。陈来教授对从事明代哲学研究的年轻学者寄予厚望,鼓励大家尽快出版研究成果,推动学术繁荣。

陈来教授致辞

张学智教授从广义、狭义两个层面分析了“明代朱子学”的所指内涵。朱子学自南宋以来,对明代学术界产生了全面而深刻的影响。明代前期,学者们在遵循朱子学的基础上,结合时代需求进行了创新发展,导致心学的兴起成为必然趋势。王阳明创立的心学虽然与朱子学有所不同,但处处不离朱子学,通过心学重释朱子学,例如用“良知”解释“格物致知”,并融合了孟子、《大学》等思想。在明代,无论是心学还是其他学派的发展,都离不开朱子学的影响。张学智教授提倡学者们应深入研究明代哲学,以便更全面地理解朱子学在明代的传承与发展。

张学智教授致辞

主题发言由中华朱子学会秘书长、清华大学哲学系副教授高海波主持,共发表论文3篇。台湾“中央研究院”中国文哲研究所钟彩钧教授报告了《崔铣的哲学思想》,认为崔铣哲学对程子、阳明皆具批判,其理气缝合说又具有黄宗羲所倡气本论的特征,因此在学术定位上有重新检视的必要。台湾“中央大学”哲学研究所荣誉教授、东吴大学文理讲座教授杨祖汉教授报告了《再论格物致知与诚意的关系》,阐明了程朱在事事物物之存在上言格物致知的涵义,及其对成德之教应有的作用。复旦大学哲学学院吴震教授报告了《朱子的智藏说》,认为朱子的智藏说构成了仁体论的重要补充,是朱子晚年集中阐发的重要学术内容,有必要重新挖掘其理论意义。

钟彩钧教授发言

杨祖汉教授发言

吴震教授发言

8月24日下午至25日上午,共有12场分组讨论会在人文楼各会议室进行,学者们围绕着与明代朱子学研究相关的12个主题展开了分享交流。

“明代朱子学研究”分会场由武汉大学刘沁老师主持,华东师范大学方旭东老师、中国社会科学院大学魏鹤立老师评议,共有四位报告人发言。北京师范大学许家星老师报告了《〈四书大全〉取材撰述新考——以诸书所引饶双峰说之比较为中心》,通过详细比较诸书引饶双峰之说的同异,指出《大全》对双峰说的取舍显示出了编撰者的独到思考。陕西师范大学李敬峰老师报告了《从吕柟的〈四书因问〉看其对朱子学的羽翼、修正》,通过聚焦明代学者吕柟的《四书因问》,指出吕柟显豁了朱子学在明代重视气论、喜标宗旨、本体工夫合一的理论转向。湖南师范大学郭园兰老师、中国人民大学周昌兰博士报告了《坚守、发展与反思:蔡清〈四书蒙引〉对朱子四书学的扬弃》,文章着眼于明中期蔡清及其撰著《四书蒙引》,通过对《蒙引》的名称、义理结构及文段解读,揭示出蔡清在对朱子的四书学进行了反思、取舍与发展。福建师范大学方遥老师报告了《朱子学与明清学术思想变迁关系再探》,从朱子学的视角考察明末清初的义理之学、经典考据学、格物之学三个方面,指出明末清初的种种思想多在内部的思想逻辑、理论背景和外部的产生、发展过程上与朱子学存在关联。

“东林学派研究”分会场由上海交通大学孟少杰老师主持,台湾“中央大学”贺广如老师、清华大学赵金刚老师评议,共有四位报告人发言。杭州师范大学张天杰老师报告了《陆陇其对高攀龙静坐之法的批判》探究了陆陇其对高攀龙“静坐”的辨析,对了解明清之际士人学风以及朱王之争有重要意义。天津社会科学院李卓老师报告了《格物与格竹——论高攀龙对程朱格物论的辩护与发展》,指出高攀龙在与顾宪成的辩论中积极为程朱辩护,其论说既紧扣程朱文本,阐释程朱原意,又顺程朱哲学的逻辑可能代为抉发。兰州大学李可心老师报告了《东林易学成立的考察》,根据对史料的细致分析,认为东林人物的贡献在理学,易学是其理学的延展和组成部分。中央戏剧学院梁诚老师报告了《高攀龙体上用功的主静工夫》,指出高攀龙强调体明则用益明,因此具有于体上用功,于静中实证本体,以敬做具体工夫的工夫实践路径。

“清初朱子学研究”分会场由上海师范大学孙逸超老师主持,中共北京市委党校张凯作老师、山东大学曾美珠老师评议,共有四位报告人发言。同济大学谷继明老师报告了《论船山对“心如太虚”说的批评》,认为船山在前期多次提到“心如太虚”的说法,同时又隐射阳明“无善无恶”的思想,与此相对的是他的“志心”主张。中国社会科学院陈明老师报告了《王船山〈四书〉诠释中的礼》,认为船山对“礼”的诠释体现出他以礼之制作运用与躬行实践为取向重构儒学的努力。厦门大学申祖胜老师报告了《〈论语〉“克己复礼”章再研——以李光地的诠释为核心兼及朱、王学的讨论》,认为李光地对“克己复礼”章的诠释在继承朱子的同时凸显出“仁”作为道德实践主体的自发性与自主性,是吸收阳明学思想的结果。江苏大学黄湛老师报告了《陆世仪“气质性善”论及其与朱子学之离合》,文章介绍了陆世仪理气论上的“善在气质”的主张,梳理了他在心性论和工夫论思想上的前后变化过程。

“宋明理学研究”分会场由中国社会科学院李震老师主持,中山大学傅锡洪老师、张洪义老师评议,共有三位报告人发言。香港中文大学郑泽绵老师报告了《程颢的万物一体观对张载思想的批判性转化——以〈识仁篇〉和〈定性书〉为中心》,指出张载的一体观是“玄思的一体观”,而程颢的一体观可称为“知觉的一体观”。江苏省社会科学院焦德明老师报告了《心性功夫的直接与迂回:宋明儒学的两条自我理解进路》,文章介绍了阳明后学形成的三种直接性进路:时间性的直接性、实质的直接性、经验的直接性,展现出与朱子学对心性的不同理解。中共中央党校(国家行政学院)李毅老师报告了《论宋明理气论中的“主宰说”》,通过梳理朱子、饶鲁、吴澄、罗钦顺、黄宗羲论理气的材料,勾勒出了宋明理气论中“主宰”说和“引导”论的不同理解角度。

“朱子思想研究:本体与心性”分会场由同济大学刘昊老师主持,北京师范大学许家星老师、中共中央党校(国家行政学院)李毅老师评议,共有四位报告人发言。华中科技大学朱人求老师报告了《朱子论“道体”》,指出朱子道体论思想之于周张二程的承继与批判,并分条细缕地阐述了其内涵与特征。北京林业大学张连伟老师报告了《朱熹本体论思想的生态意蕴》,阐述了如何籍由朱子思想重新建构整体的生态观,如何处理好整体性与多样性等诸多问题。上海师范大学孙逸超老师报告了《从太极生阴阳到理先气后:朱子语录早期编纂中的话语建构》,文章认为“理气先后”的问题存在一个依附于太极生阴阳的语境再到独立出来的过程,其尤其体现在其对语录不同的编纂方式中。中国社会科学院大学魏鹤立老师报告了《“以心观心”的可能与不可能:重思朱子与湖湘学派的“心”学论争》,揭示了朱子批判“以心观心”是对从本体上言说的“别有一物”的超越心体与从工夫上言说的割裂未发已发的“遂成间断”的警惕与反省。

“朱子思想研究:工夫与修养”分会场由天津社会科学院李卓老师主持,香港中文大学郑泽绵老师、江苏省社会科学院焦德明评议,共有四位报告人发言。清华大学赵金刚老师报告了《朱子思想中的“敬与气”》,指出朱子思想中的敬有两个面向,除了要在整齐严肃上做工夫,还要有心的一个长期性的作用参加,即常惺惺。中山大学张洪义老师报告了《从“为己”到“自得”:朱子师从延平期间学思生命的关键转折》,通过讨论《延平答问》,指出延平不仅亲身示范“于涵养处用力”的修养工夫,还引导朱子练习“体会于一身”的把握义理方式。东南大学李健芸老师报告了《从“不容已”到“主宰”——通过格物学说重思朱子天理概念的内涵》,认为朱子以“所当然而不容已”和“所以然而不可易”为格物穷理的目标,以此,心灵从“不容已”中暴露出被动地位,天理的主宰意义也得到揭示。厦门大学刘舒雯博士报告了《“欲”的儒家道德心理学——以朱子的思想为中心》。该文指出,朱子认为“欲”是感官的天生能力,是人与外界事物接触时的一种反应方式,并不直接导致道德失败,与“desire”的概念也有所不同。

“朱子思想研究:经学分会场与文献”分会场由中国政法大学秦晋楠老师主持,南京大学翟奎凤老师、湖南师范大学郭园兰老师评议,共有四位报告人发言。台湾东海大学蔡家和老师报告了《朱子何以翻孟子案?》,从气质之不备、孟子才高、渐教与顿教三个方面分析论证了朱子与孟子的不契合性,并对朱子释孟进行了反思。厦门大学冯兵老师报告了《朱子论曾子——兼论朱熹的子学建构》,认为在朱子的论述中完整确立了曾子的圣贤人格形象和道统地位。北京中医药大学程旺老师报告了《朱子“用图”发微》,文章从四个方面梳理了朱子使用图示的原因,并进一步讨论了朱子图示使用中展现的思维特点。中国社会科学院李震老师报告了《〈诗传遗说〉所见朱子论〈诗〉语录佚文辑考》,文章提出朱熹嫡孙朱鉴编刻的《诗传遗说》收有不见于《语类大全》的语录佚文三十余条,具备较高的文献价值。

“宋元明朱子学”分会场由同济大学谷继明老师主持,中国社会科学院陈明老师评议,共有四位报告人发言。华东师范大学方旭东老师报告了《日本静嘉堂文库藏许孚远〈敬和堂集〉孤本初探》,介绍了静嘉堂本《敬和堂集》的版本特征、新收篇目、成立时间和史料价值。中央民族大学孙宝山老师报告了《吕柟对朱子〈中庸〉诠释的修正和发展》,提出吕柟对朱子《中庸》诠释进行修正,体现出统合归一的学术取向,使明代朱子学呈现出新气象。武汉大学刘沁老师报告了《朱子论“理一分殊”与阳明心学论“一本万殊”之比较》,认为朱子的格物思想是对理一分殊的思考的延续,“理一”已经包含着分殊,分殊必然包含有达到理一的过程。杭州师范大学金紫薇老师报告了《元明之际朱子学正统论的困与新——以方孝孺正统思想为中心》认为出方孝孺的正统思想推动了政治实践中责权对等原则的确立,促成了朱学正统论的发展。

“明代思想研究”分会场由江苏省社会科学院焦德明老师主持,台湾东海大学蔡家和老师、兰州大学李可心老师评议,共有五位报告人发言。清华大学高海波老师报告了《从罗整庵〈困知记〉看理学与心学之异》,文章聚焦于明代罗整庵《困知记》对心学和禅学之说的批判,指出其核心思想在于心性之辨,表现出罗整庵的理学特色。中国政法大学秦晋楠老师报告了《再论胡居仁的理气论》,认为胡居仁主张“气乃理之所为”,对张载的气论有所讨论,但是更支持理本论。浙江省社会科学院邱振华老师报告了《胡居仁的主敬工夫论》,认为胡居仁的主敬工夫分为内外两面,主要的主敬之方是外在的整齐严肃和内在的主一无适。上海交通大学孟少杰老师报告了《“养神一路”:陈建〈学蔀通辨〉对陆学的批评》,提出在《学蔀通辨》中,陈建认为陆学之心是一种精神实体,辨陆之要只在于养神一路,这是朱陆本体论的差异所在。复旦大学何俊老师报告了《明代理学的正学》,提出朱子学在明代仍是“正学”,并认为方孝孺的以身殉道深刻影响了明代士人,以一种极端方式呈现了明代理学之正学。

会场

“晚明思想研究”分会场由福建师范大学方遥老师主持,厦门大学冯兵老师、陕西师范大学李敬峰老师评议,共有四位报告人发言。台湾“中央大学”贺广如老师报告了《葛寅亮性命观探微——兼论晚明〈四书〉学与朱子的关系》,重点探讨葛寅亮《四书湖南讲》的性命观,并与朱子对照,分析二人性命观之异同及其背景。中国人民大学刘增光老师报告了《“真儒从善治而出”与明代后期道统论的转折》,认为罗汝芳提出的“真儒从善治而出”命题,意味着理学道统论不仅在现实的政治礼制而且在心学的思想建构中都发生了重大转折或衰变。南昌大学张新国老师报告了《理气、体用与工夫——理学道德形而上学问题及刘宗周的方案》,着重探讨朱子建构的二元论的道德形而上学在其后不断被解构的原因和思想史意义。天津市社会科学院黄卉老师报告了《〈石经大学〉的流行与晚明理学思潮的变动》,该文聚焦于丰坊所造的《石经大学》,认为其反映了晚明理学思潮的变动。

会场

“朱子学的传播”分会场由湖南师范大学郭园兰老师主持,华中科技大学朱人求老师、山东大学龚颖老师评议,共有四位报告人发言。山东大学曾美珠老师报告了《朱子学在越南的传播和影响》,从历史、人、制度等方面梳理和发掘“朱子学”六百多年间对越南等国造成的影响及其原因。中共北京市委党校张凯作老师报告了《明末清初耶稣会士对朱熹理学心性论的采纳与融摄》,认为明末清初耶稣会士在若干方面都采纳了朱熹理学的心性论来为天主教佐证,在很大程度上肯定朱熹理学,反对阳明心学。武汉大学廖璨璨老师报告了《“太极不落有无”:方以智的太极观与晚明对理气关系的重审》,认为方以智“太极、无极、有极”的“三极”说是明代解决“理气”问题的一种方向。中国人民大学刘莹老师报告了《四七之辨在东亚的展开》,通过梳理韩国儒学中退溪与高峰论辩的基本格局,认为四七之辨也出现在了明代中国以及江户日本的文献中,船山与仁斋的观点都值得注意。

会场

“朱子学的展开”分会场由中共中央党校(国家行政学院)李毅老师主持,中央民族大学孙宝山老师、上海师范大学孙逸超老师评议,共有四位报告人发言。中山大学郑淑红老师报告了《教义书写当中的道统叙事与哲学思辨——以朱子道统谱系中的周敦颐为例》,对朱子道统谱系中的周敦颐地位、周程授受的哲学与教义进行了辨析,并通过比较宗教学的视角,对朱子构建的宋代理学道统以及四书学、易学与礼学的教义体系做了阐发。南京大学翟奎凤老师报告了《主宰与流行:朱子与宋明理学研究新视野》,考证分析了体现中国哲学生生特色的“主宰-流行”概念内涵的演变,并对朱子论述主宰概念和流行概念的两重含义做了重点阐发。同济大学刘昊老师报告了《道理规模与工夫次第:朱子学思想类编文本的知识结构及演变》,从朱子学中“道理规模”和“工夫次第”的内在张力入手,对学界朱子学的结构书写进行了反思,并对元明清时期朱子学的训蒙教育、工夫实践与总体图景等问题进行了阐发。华侨大学吴婕老师报告了《太极动静与道体流行——论朱子学“道体论”的多重面向及其自洽性》,从体用观念与理气论中的“道体”概念出发,将理之动静与“道体”之流行进行了关联,分析了朱子“道体之本然”的说法并借此阐述了黄勉斋对“道之全体”的理解以及其对明代朱子学的影响。

李毅

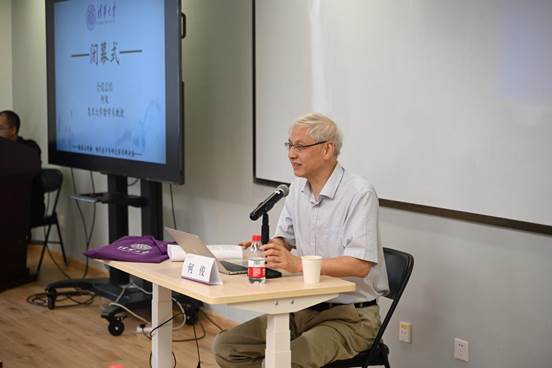

8月25日中午,本次研讨议的闭幕式在人文楼315会议室举行,复旦大学哲学学院何俊教授进行会议总结。

高海波副教授主持闭幕式

何俊教授认为,本次会议围绕“朱子学”与“明代朱子学”这两大核心议题展开,从多个维度探讨了朱子学的丰富内涵,展现了明代朱子学的独特性。何俊教授对3场主题发言的内容进行补充与评议,对于12场分组讨论会给予了高度评价,并针对多位学者的文章进行了点评。最后,何俊教授反思了当前中国哲学的研究方法,认为对西方哲学框架的过度依赖可能导致对中国哲学自身特质理解的隔阂,应该从中国自身的哲学语言、思维方式出发,用中国哲学自身的特质来考虑解决中国哲学的问题,由此推动学术的繁荣和进步。

何俊教授作总结

在热烈的掌声中,“明代朱子学学术研讨会”顺利落下帷幕。

撰稿、摄影:会务组

审核:高海波、赵金刚