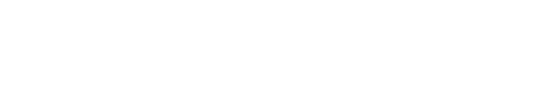

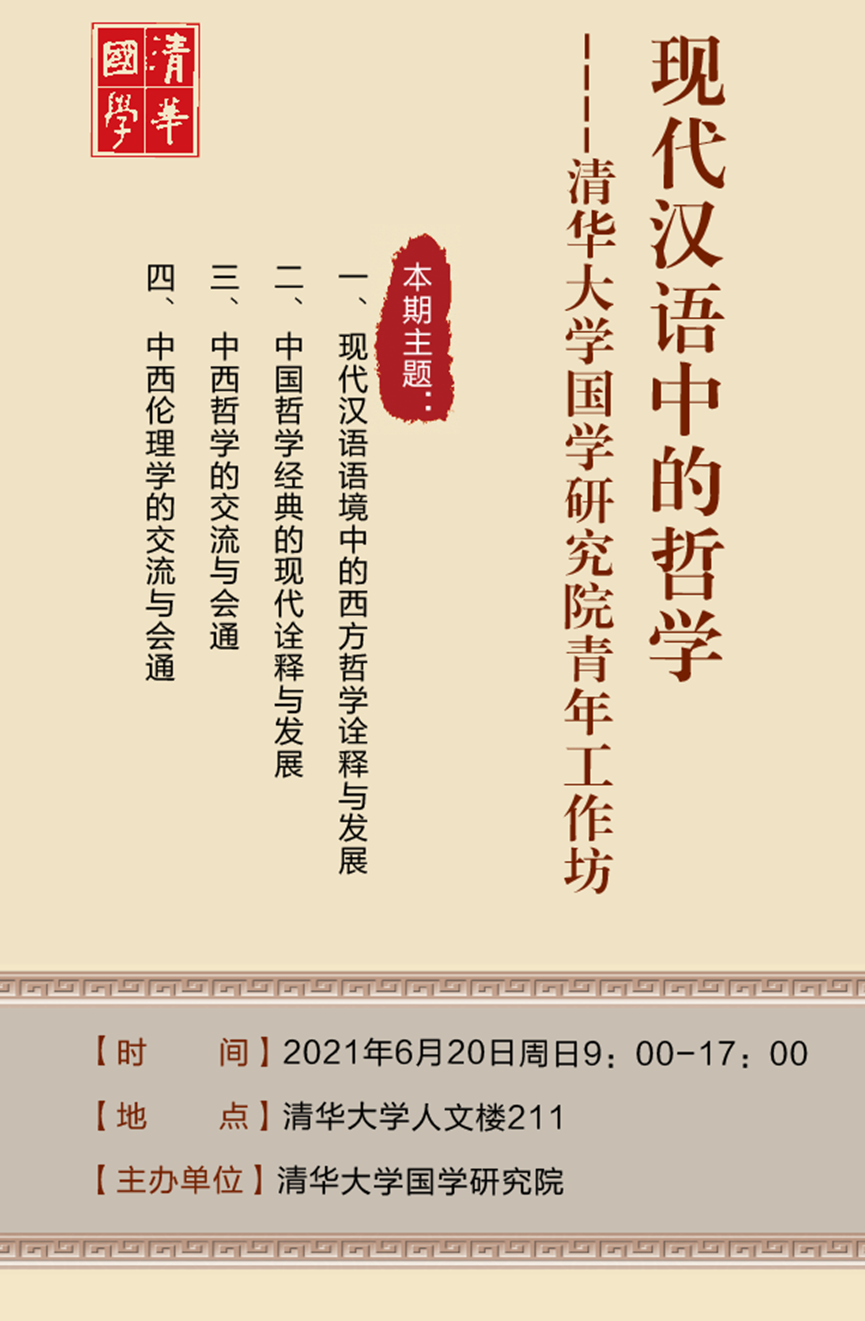

2021年6月20日,“现代汉语中的哲学”青年学者工作坊第一期在清华大学人文楼211成功举办。本期活动由清华大学国学研究院主办,清华大学国学研究院、中国政法大学国际儒学院联合承办。活动包括四个主题:现代汉语语境中的西方哲学诠释与发展,中国哲学经典的现代诠释与发展,中西哲学的交流与会通,中西伦理学的交流与会通。全国高校、科研所近30位学者参与本次活动。

第一场报告由清华大学哲学系赵金刚老师主持。清华大学哲学系高海波老师、北京师范大学哲学学院王楷老师、清华大学新雅书院李震老师、中国人民大学哲学院宫志翀老师相继发言。

高海波老师以《现代中国哲学家方法论溯源及其自觉》为题作主旨发言。他认为现代中国哲学是在东西方哲学交汇的历史背景下产生的,从传统意义上说,中国没有哲学或哲学方法等词汇,但并不能说中国古代没有关于哲学方法这一词汇所指内容的相关讨论。他指出由于受到西方哲学的影响,现代中国哲学家在进行哲学史研究、从事哲学创作、思想文化改造的过程中,逐渐认识到方法论的重要意义,很多哲学家都有明确的方法论自觉。他们的方法论,既受西方哲学方法的影响,同时也有某些中国传统哲学方法的特色。他通过分析梳理历史上严复、王国维、冯友兰、张岱年等近代与现代哲学家的哲学方法,以揭示现代中国哲学史中方法论意识兴起的源头及现代中国哲学家的方法论自觉。

王楷老师以《君子上达:儒家人格伦理学的理论自觉》为题作主旨发言。他提出是否可以通过西方伦理学为儒家的伦理学打开特定的视角,以及儒家就其本身的根本性质而言是一种什么样的伦理学等问题,并就提出的问题作出相关讨论。他沿着陈来先生著作《儒学美德论》中的理路探讨了儒家伦理学的理论形态,指出儒家伦理学以行为者为中心,核心主题在于应该成为什么样的人;同时,儒家伦理学超越了“行为与品质”和“规则与人格”二元对立的伦理学范式,克服了当代西方美德伦理学美德观念的狭窄性和抽象性,朝向一种整体性的理想人格。王楷老师特别指出,儒家理想人格不仅追求道德上的完满,更进而寻求在天人关系中安顿生命与价值,具有深切的形上意蕴。整体而言,在反思和批判现代性的背景之下,儒家伦理学蕴示着一种相对更优的未来伦理学的建构路径。

李震老师以《现代中国哲学的形式和现代汉语哲学的形式和实质》为题作主旨发言。他对汉语哲学的概念进行了系统的分析论述,认为中国哲学是一种以汉语命名的哲学,而学界对这种以汉语命名的哲学的含义主要有三种理解。第一种理解是把汉语哲学当成翻译中的技术性问题,这种观点以西方哲学为本位,汉语只是这种哲学在某种具体语言中的载体。第二种理解是把汉语哲学当成语言哲学中的一种应用,这种观点注重的不是汉语思想中自己的方法、资源或价值的来源,而是汉语周围有材料构成它的研究的对象。第三种理解是把汉语哲学当成跨语际的写作性的哲学事件,这种观点关心的不再是外来术语的翻译,也不是对于语言真实的判断,而是汉语思想本身跟它表达形式之间的关系。前两种观点存有西方哲学化的倾向,而第三种观点则回归到中国哲学的语境,三者都对汉语采取了比较的方法和形式化的态度。他指出在这三种形式性的理解之外还可作一种理解,即所谓汉语哲学就是用汉语讲出来的哲学,这种观点又可分为两种。一种是西方哲学在当代的汉语发展,另一种是中国哲学在现代的发展。他进一步指出围绕学界对汉语哲学的不同理解,可以看出两种根本性的路线差异,一种是形式的态度,另一种是采取实质性的接受中国哲学的某些概念、命题、价值、主张来加以发展的态度。这两种态度代表了学界关于汉语哲学这一问题的观点歧义,而这些歧义需要更长的时间才能判断出来它们未来的发展走向。

宫志翀老师以《战国两汉“人为天生”学说的政治哲学意蕴》为题作主旨发言。宫志翀老师围绕“人为天生”学说探讨了平等与政治的公共性的问题。首先,“人为天生”这种思想方式确立了人作为“人”本身存在的意义,以此规范家庭中的伦理关系,并延伸到家国关系的思考。再者,它形象的表达了德性为天所赋、人性共通平等的信念,通过“君子”形象的重塑与具体的礼制设计,建构出尚德任贤的秩序理想。最后,通过重构“天子”观念,它表达了新的政治合法性论述,进而丰富成一种以“法天”为宗旨的仁政理想,内涵着“公天下”的精神。宫志翀老师指出,从对人本身的尊重到家国关系,从德性为天所赋到贤能政治,从政治合法性的重构到法天无私的仁政,这些方面都包含着对三代乃至当时秩序的超越。透过这些政治哲学的思考,儒家的仁学思想在汉代表现出了独特的面貌和力量。

在提问回答环节,中国人民大学哲学院李纪芬老师向高海波老师提出应如何看待哲学方法反思与发展的方向问题,向王楷老师提出人格的概念指的是什么,格字应如何理解,中国自身的文化传统中有哪一词可以与人格这一词相对比的问题。中国政法大学国际儒学院李春颖老师向王楷老师提出儒家伦理学与美德伦理学之间有何根本性的差异问题。东南大学哲学系吴蕊寒老师向王楷老师提出应如何理解规范伦理学、美德伦理学与应用伦理学之间的关系问题。高海波老师,王楷老师对三位老师提出的问题作出回应,各位老师就相关问题进行深入探讨。

第二场报告由中国政法大学人文学院吕明烜老师主持。北京师范大学哲学学院朱雷老师、北京大学儒学研究院郜喆博士、东南大学哲学系吴蕊寒老师、中国政法大学人文学院吕明烜老师相继发言。

朱雷老师以《从经制到经义——<公羊哲学研究>结语之一》为题作主旨发言。朱雷老师认为现代学术界渐渐形成了以经学为政治儒学、制度儒学,以理学为心性儒学,而两相对峙的势态。他指出今文经学重视政治与政制问题,这一点毋庸置疑,但是单纯以制度问题作为今文经学的首要关切与特征,则不能无问题。他通过分析廖平的经学思想,指出廖平以礼制平分今古的思想是一种表面的区划,这种划分截断了制度中保存、反映的经学真正的政治思想。他试图从经制追究经义,理解制度背后的政治思想、人性理解、治道理论,对公羊学关于政治哲学根本问题的思考作出诠释。

郜喆博士以《廖平“孔经哲学”的思想进路及其意义》为题作主旨发言。他通过分析廖平经学的理论基点即“经史之分”,指出廖平的“孔经哲学”从本质上说是采用“哲学”来表达经学,其主体仍然是经学。从经学的角度看,廖平将儒家与经学分离,让经学容纳子学与西学,这样一来,经学就不再是一种特定的思想,而是被抽空的虚无符号。从哲学的角度看,“孔经哲学”中的哲学只是一个表达经学的名词形式,不是要将传统经学改造为一套哲学系统,事实上,孔经哲学更像是“新瓶装旧酒”的一次失败尝试。他认为廖平的“孔经哲学”可以看作是在前学科时代依托传统经学进行哲学建构的一次尝试,这种尝试可以为我们理解中国哲学的概念进行一定的启发。而且,如果采用当下的哲学史体系来整理古代的思想传统,廖平的“经史之分”也可以为中国哲学的基本问题带来新鲜的补充。

吴蕊寒老师以《统一与齐物——「万国新语」争论的再考察》为题作主旨发言。她围绕章太炎与《新世纪》派中吴稚晖等人关于1908年前后要不要使用“万国新语”的问题进行分析论述。她指出《新世纪》派站在进化的立场上,认为有必要将不同性质的语言统一化,主张应淘汰汉语,统一使用新发明的“万国新语”,以合于统一的进化之径。章太炎从齐物哲学的角度出发,认为不应该有“万国新语”,甚至不应该有普通话,主张各民族沿用各自的方言。章太炎极端肯定固有的、连续的历史,觉得语言文字对于保存历史具有极其重要的意义。因此,《新世纪》派觉得章太炎反对使用“万国新语”是一种狭隘的民族主义的体现,认为自己是以“学理”批判“种界”;而章太炎认为《新世纪》派使用的“学理”无异于强权,并不是客观中立的。吴蕊寒老师认为章太炎之所以坚持“名从主人,号从中国”,是由于齐物哲学对特殊性、具体性和现成性的肯定,赋予维持了历史连续性和文化多样性的语言以无可取代的价值,而绝非出于保守落后或民族主义偏见。

吕明烜老师以《术有善恶吗?——儒学视角下的术业价值倾向性》为题作主旨发言。他主要围绕技术是否是中性的问题展开相关探讨。他认为技术倾向性的问题不是一个现代问题,而是相伴技术与人的始终,并且对于这一问题我们必须要给出一个应对的答案。在这个意义上,值得充分重视儒学应对技术倾向性问题的一些思考。他以《孟子·公孙丑上》中“矢人岂不仁于函人哉”章为切入点,以“巫医”和“做官的人”为例,指出任何一项技术都可以分为它应对的问题和所祈求的功效两者。他通过分析孟子、赵岐、朱熹、王夫之以及《易传·系辞下》、《周礼·考工记》中关于术业的相关论述,指出儒家一方面不否认技术是有倾向性的,另一方面认为这种倾向性不直接意味着价值倾向性,人是可以通过内外两途对技术进行有效应对的。

第三场报告由北京理工大学马克思主义学院王文娟老师主持。清华大学哲学系袁艾老师、北京师范大学哲学学院蒋丽梅老师、北京大学哲学系胡海忠博士相继发言。

袁艾老师以《早期中国“笑”修辞与实践—从<庄子>文本开始》为题作主旨发言。她探讨了“笑”在早期中国的分布、普遍性及其实践。她认为“笑”是无论男女、官民在公开或者私人场合都有可能做出的行为,并且是有意为之、公开作出的有目的的行为方式,可以作为对不满的抗议。此外,“笑”并不仅仅意味着嘲笑和蔑视,它还可以作为武器来批判和反对自己不赞成的事情和态度,也可以用来表达真实的理解和欣赏。她指出“笑”可以对读者和在现场的听众发出邀约,邀请他们认同那些在旁人看来似乎颇为荒谬的价值观,同时也预示着视角和情感的转变。“笑”也可以打破僵局的气氛,为不同社会阶层的人之间的相互对话提供便利的渠道。她进一步指出“笑”的不同原因说明,在“什么情况下我们引发了笑”,“我们自然而然的会去发笑”这个问题上并没有标准的答案。人们的社会地位、不同的主题和人们假定的行为都能改变“笑”特定的实践效果。也正因为“笑”的内涵难以确定,“笑”也可以用于辩论言语所不能满足的修辞目的的一系列场景中。她通过阐释《庄子》文本中不同的“笑”的含义,解析《庄子·天地》篇中为圃者嘲笑子贡的例子,诠释《墨子》、《韩非子》、《论语》、《孟子》等古文中对“笑”的论述,把“笑”带离了幽默的理论和幽默的语境来对它分析,从而尝试建构一个秦汉时期“笑”的文化史和它的修辞哲学意义。

蒋丽梅老师围绕魏晋玄学中“本”与“体”的概念作主旨论述。她提到冯友兰先生和汤用彤先生在确定魏晋玄学的研究范式时都自觉地提出本体的概念,并将其作为区分玄学和汉代哲学的标准。而关于本体论是如何形成的问题,汤先生和冯先生之间存有一定的争议,冯先生以宇宙论的颠倒作为本体论产生的基础,汤先生认为应从体用方面着手。后来,牟宗三先生在本体论上更着重于从体用关系切入,他提出存在意义上的体用和境界意义上的体用,拓展了中国哲学自身的话语,特别是境界上的特色,从而很好地帮助我们梳理、发现魏晋玄学与隋唐“重玄学”以及宋明理学当中体用关系之间的关联。蒋丽梅老师认为魏晋玄学中并没有西方哲学所谓的本体的概念,魏晋玄学中的“本”和“体”是单独独立形成的,“本”主要与主、根等意象相联系,比如“以无为本”,或是“本”当中的“贵”的层面。她指出魏晋玄学中关于“体”的论述,并不像中国传统的体用论中的范式,即把“体”和“用”放在一起来说,而是更多地注重“体”当中的本质的特性。她以王弼的思想为例,进一步指出我们对魏晋玄学中本体概念的既往研究过于关注“本”的特色而忽略了“体”的意涵,所以需要重新从“本”的思维走向“体”的思维,从描述性思维走向整体性思维,回归到中国魏晋时期形而上学思维的本色。也就是说魏晋玄学时期的本体概念并没有达到西方形而上学的绝对的高度,魏晋玄学时期对本体概念的理解也没有达到宋明理学时期对于本体的充分认识。所以要去理解这种既具有形而上学性,又具有一种和具体形象之间相关联的朦胧期特性的思维对于体的意义的开发。

胡海忠博士以《重思魏晋玄学中的“理”概念》为题作主旨发言。他对刘邵、王弼、郭象学说中关于“理”的相关阐述进行分析、比较与反思。他指出“理”这一概念被思想话语所重视是发生于魏晋时期的事件,既往的思想史重构认为刘邵《人物志》的问题意识引发了玄学对于“理”的讨论。事实上,《人物志》已有将“理”作为描述差异性与统一性的独立哲学概念的倾向,这种观念在王弼、郭象哲学中得到了更为深入地发展。他指出刘邵、王弼、郭象都以“通”来建构统一性的理与差异性的理的关联,但呈现出的理论形态则各不相同。在刘邵、王弼那里,统一性的“理”是通过扬弃规定性来统摄差异之理。在王弼那里,统一性的“至理”原本即有无形无名的维度,而且在落实为现实境遇中的“通理”时,统一者也要扬弃自身形名的规定性,以此来统物,才能使差异个体的“自然至理”得以充分实现。作为对王弼本体论哲学的推进,郭象扬弃了以无、无形无名来理解“理”的思路,更倾向于从“自”来理解“理”。郭象揭示出作为性分的根源、主客冥合之自然状态的两种至理,指向“起于大初,止于玄冥”的自生过程的两端。两种至理“荡而为一”,统一于“畅于无极”的“至理”,在“知通为一”的具体存在上实现为“不得有穷”“自得”的极致状态,这种将无限纳入有限的思想模式,体现了更为彻底的本体论意义。

在提问回答环节,高海波老师向胡海忠博士提出应如何理解魏晋玄学中的“理”与宋明理学中“理”的关系问题。李震老师向胡海忠博士提出若“至理”指的并非本体,那么它到底是作为什么意义上的存在的问题,《老子注》中的“至理”与《郭象注》中“至理”的内涵指的是什么的问题,以及“理”在魏晋玄学中高度出现是不是具有某种必然性的问题。首都师范大学政法学院陈睿超老师向胡海忠博士提出在郭象的思想背景下,应如何理解郭象所讲的“大初”或“太初”的问题。北京中医药大学程旺老师向袁艾老师提出是否可以对儒家中关于“笑”的论述运用“笑”修辞与实践的方法进行相关解读的问题。国际关系学院唐纪宇老师向袁艾老师提出儒家中的“笑”与道家中的“笑”有何异同的问题。李春颖老师向袁艾老师提出“笑”在先秦范围内是否可以进行分派,还是《庄子》中独有关于“笑”的复杂丰富的使用方法的问题。程旺老师向蒋丽梅老师提出是否可以重点阐述从描述性思维走向整体性思维所建构出的价值论导向的侧重问题。胡海忠博士、袁艾老师、蒋丽梅老师对各位老师提出的问题作出回应,老师们就相关问题进行深入研讨。

第四场报告由国际关系学院唐纪宇老师主持。中国人民大学哲学院李纪芬老师、天津社会科学院伦理学研究所李卓老师、中国政法大学国际儒学院李春颖老师、北京中医药大学程旺老师相继发言。

李纪芬老师以《克己复礼为仁新诠——基于荀子的辨析》为题作主旨发言。她通过分析《荀子》中“以义克利”、“制礼反本成末”和“君子处仁以义,然后仁也”的思想,论述了荀子对孔子克己复礼为仁这一问题的思考与新的诠释。她指出在荀子思想中为仁的关键就是制礼以使人践履,即复礼为仁。复礼为仁是荀子为了实现孔子克己复礼为仁的目标而进行的理论探索,突出了为仁的切实可靠性的一面。克己,主要是指治理欲,方法是“以义克利”。而礼义的制定与践履,就是“复礼”的意涵,具体方法就是法后王以察先王之道。一方面,制定与践履礼义可以克己(治理人欲),从而“克己”被进一步收归到“复礼”中。而另一方面,“处仁以义,然后仁也”表明复礼才是真正完满意义上仁的达成,即复礼为仁。她认为荀子的复礼成仁的思考,不仅将“义”的伦理、道德意涵进一步扩展,还将仁的内涵从群治和对万物的方面进一步深化,对之后的儒者影响深远。体现了荀子作为先秦儒学的殿军对孔子克己复礼为仁的集大成思考,可以为当代儒学仁礼关系研究提供新的思路。

李卓老师以《春秋时期的天道观念与道德基础》为题作主旨发言。他主要围绕内与外两条线索分析梳理了春秋时期的天神信仰到天道观念的转变,并对道德基础与内在超越的问题进行相关探讨。一是外在的成长,春秋初期从对“神灵信仰”的没落到“实践理性”的成长;二是内在的转变,德性从仪式性德目转变为道德伦理德性,道德人文主义的精神气质开始发展,从而消解了神的他律。他进一步提出五个命题。一是从天神到天道的转变,从原本超越的道德人格转变为超越的道德实体,这一转变的特点在于人格性的消解。二是人与天的距离不断拉近,春秋时期天的概念不等同于基督教里高高在上的上帝的概念,人只要修德就可配天。三是从超越到内在,神的他律变为人的自律,形而上的天神的命令内化于人内在的道德自觉。四是道德法则与宇宙法则的合一,天没有神秘莫测的意志,违背道德法则就是违背天的意志。五是“互为所欲”的否定,“天神唯德不以祀”,人和神不做交易,神对人的福佑无关乎祭品,而决定于其道德和行为,因此,人一方面仍要“言敬必及天”,另一方面要“永言配命,自求多福”。他认为内在超越的价值在于强调道德主体的挺立,道德意识的强化,并且超越和内在两者应是相辅相成、相互促进的。但两者毕竟要有侧重有主导,儒家的特点就是以道德意识为主导,从功夫上由内在到超越。

李春颖老师以《孟子恻隐之心中的情感与德性》为题作主旨发言。她从恻隐之心入手对孟子的人性论进行深入分析。她认为恻隐的内涵是对他者苦难的哀痛,具有自发性、原初性、主体超越性三个特点,是人的一种基本情感。关于自发性,如主体面对突发事件时心生惊恐一样,恻隐是内心自然生发的情感,主体可以直接、强烈地感受到;关于原初性,并非我内心先有个是非判断或价值判断,然后依此产生哀痛的情感,而是不经过任何理性思索,情感直接生发;关于主体超越性,恻隐是对他人苦难的感知和哀痛,这是超越个体的情感。她指出恻隐不等同于同情,同情并不是原初情感,而是对某些基本情感的抽象和反思。离开宋明理学本体-发用的框架,恻隐作为道德情感应在人作为“类”上来理解,作为类的特点,道德情感才具有实存性和普遍性。她认为从情感角度切入,重新分析恻隐之心的情感属性及其与仁的关系,是解读孟子情性关系的一条路径,也是理解孟子性善论的一个入口。

程旺老师以《儒学与中医学交流与汇通的初步思考》为题作主旨发言。他认为中医学应当进入中国哲学研究的视野,而且中医学在中国国学或学问体系中是不可分的,中医学本就与儒学思想有着现实化的密切的联系。首先,他指出古代的儒者是非常懂医的,宋明理学之后有很多理学家经常用医学的理论、理念来阐发儒理,强调“知医为孝”。他以《论语》中关于孔子如何吃饭、饮酒等礼仪化的生活,《孟子》中养夜气、浩然之气等治气养生的内容为例,提出应进一步思考肉身自身的实存对儒家的心性论和心性修养而言存有什么意义,以及若存有积极的意义应如何来发挥作用的问题。随后,他认为儒学和中医学都思考身心之间的关系问题,是有共通性的。他通过梳理列举文天祥在牢狱中遭受“水、土、日、火、米、人、秽”七气而没有病倒、王阳明至龙场两年后安然无恙、罗汝芳遇颜山农而急救心火、朱熹从“中和旧说”到“中和新说”转变的事例,指出中医学、儒家的理论对心病、心火、心急起到了很好地治疗作用,从宽泛的意义上来理解,儒学具有医疗的作用。程旺老师进一步指出,近现代的西方哲学也讲哲学的治疗作用,比如法国哲学家皮埃尔·阿多,他说哲学是自身呈现为一种治疗,其目的就在于医治人类的痛苦。最后,他总结道儒学的医疗治理可以更为丰富,既可以丰富对医疗的理论面向的理解,也可以丰富对儒学修身理论的应有内涵的理解。他认为儒学和中医学都主张身心问题,都是生命的学问,教化的学问,都指向生命与教育,所以儒学与中医学结合起来可以相得益彰、互相启发,生命的教化也可以更加丰富。

在提问回答环节,王楷老师向李纪芬老师提出《荀子》中道德的动力机制如何体现,以及《荀子》中规范性的价值从何而来的问题。袁艾老师向程旺老师提出中文学界对医、疾病、身体、政治叙述和当时文化的联系会不会更多一些的问题。唐纪宇老师向李春颖老师提出自然情感与道德情感是否是两个对比的概念的问题。高海波老师向李春颖老师提出应如何否认动物也有怵惕恻隐之心的问题。李纪芬老师、程旺老师、李春颖老师对各位老师提出的问题作出回应,老师们就相关问题进行交流研讨。

第五场报告由中国政法大学人文学院刘震老师主持,北京师范大学哲学学院田智忠老师、首都师范大学政法学院陈睿超老师、国际关系学院唐纪宇老师、中国政法大学国际儒学院秦晋楠老师相继发言。

田智忠老师以《传什么与谁来传——对朱子道统论之争的两点辨难》为题作主旨发言。他认为学界围绕朱子道统论的争论可以概括为“传什么”与“谁来传”这两点,前者指道统的哲学内涵,焦点是道统内涵的简与繁之争;后者指道统的传承谱系,焦点是关于周敦颐是否可入道统传承谱系,以及周敦颐与二程是否存在道统传承之争,这两点相互关联,不可分割。其中,“传什么”决定着“谁来传”的进入门槛,只有自觉对“传什么”做出回应者,才有资格进入道统谱系当中。这两大争论也是把握朱子“道统论”的关键点,值得我们深入探讨。他指出朱子“道统论”的主旨在于从哲学的高度为理学凝练主题,宣示儒学正统,在客观上会起到剥离传统儒学中的非核心因素的作用,故朱子对于“传什么”的理解直契理学的主题,遵循“继天立极”的逻辑,宜简不宜繁。同时,朱子有将周敦颐纳入道统传承谱系的强烈愿望,但亦面临较大阻力,故朱子在此问题上的态度较为含混,始终处于艰难抉择当中。他进一步指出,在此问题上,我们务必要坚持“有一份材料说一份话”的原则,避免出现代朱子立言的情况。

陈睿超老师以《从北宋道学易学看古代易学世界观与现代科学世界观的差异比较》为题作主旨发言。他认为北宋道学易学是中国古代易学的重要发展阶段,道学“五子”皆借助《周易》的思想资源构建了自身的易学世界观体系,其共享着《周易》所代表的中国古代世界观的一系列基本特质,与我们所熟知的现代科学世界观之间有着本质性的差异。他通过分析道学“五子”的易学世界观体系,指出中国古代世界观是一种基于“关联性思维”而建立的生命世界图景,其天道层面蕴含着丰富的价值意味,足以为人世价值奠定客观基础。道学易学集中呈现出古代世界观兼具差异秩序与普遍关联、在遵循易简原则的确定性结构中包容不定与可能、富于不已生机与饱满意义价值的有机整体特征,与基于实验经验、精确计量、严格因果律而构建的、根本上价值无涉乃至生命无涉的现代科学世界观构成了鲜明的对比。对于中国古代易学世界观的研究有助于揭示现代科学世界观的问题与局限,同时也昭示出未来人类知识体系的可资设想的可能性。

唐纪宇老师以《何谓“所以”——论程颐的天理观》为题作主旨发言。他认为推进既有中国哲学研究的方向,大概有几个途径。一是体系化的研究方式,二是对概念做进一步的深入探讨,三是从外在的思想史的角度着手,四是从内在的思想史的角度入手。他根据程颐天理观中“道非阴阳也,所以一阴一阳道也”,指出程颐把道理解为“所以”的观念,这种理解与李鼎祚的《周易集结》、韩康伯的《周易正义》、甚至胡瑗对“一阴一阳之谓道”的解释都有很大的差别。他通过分析梳理“所以”概念在《二程集》里的一些用法,进一步指出程颐“所以”概念至少包括四个方面的含义。一指方法跟途径,如程颐讲“克己复礼,乃所以为道也”,实际上是说克己复礼是达到道的一种方法跟途径,“忠信所以进德也”也是类似的用法。二指本质,程颐讲天之所以为天,实际上是从本质的角度来说。三是类似于我们今天讲的因果的含义。四指功能意义与目标意义,如程颐讲“经所以载道也,器所以适用也”,实际上是从功能意义的角度来说。他认为程颐“所以”的概念比当今所理解的“所以”的意涵更为丰富,应该进行更为细致的梳理之后,才能真正明确程颐“所以”的含义。

秦晋楠老师以《再论阳明学中良知的道德自身意识问题——以耿宁对王阳明“三个良知概念”的划分为中心》为题作主旨发言。他通过对耿宁道德自身意识理论的分析,在自然、本体和本能三个层面讨论了它与阳明学的差异。第一个层面,秦老师认为耿宁对“良知自知”中自的理解更多的指向个体、自我或主体性,在耿宁看来“自知”之自是名词。而秦老师认为阳明说良知“自知”时,更多的指向类似副词性的自然而然、必然当然。第二个层面,秦老师指出耿宁将“意之本体”中的本体理解为本质、道德主体或价值上的更高一层,从而展示出一种牢不可破的二元结构。而秦老师通过引用张学智教授与陈来教授对“意之本体便是知”的诠释与总结,指出良知不是高悬于作为某种理念的理体、本心中的法则,也不是与之类似的另一个理念,更不是“低悬于”每一个具体意念之上的至善的道德主体性。第三个层面,秦老师认为耿宁所说的良知一是更为生物性、心理性、情感性的,他对自然、本体和本能的理解其实是高度一致的。秦老师指出,在耿宁的理论中,自识与本能、情感、判断、意念等这些自然呈现都是割裂的,故而这些呈现的自然和作为本体、主体的道德自我意识就形成了一种“恶——善”关系,自然的非道德、反道德是耿宁的诠释与阳明的学说间最本质的差别。

在提问回答环节,李震老师向唐纪宇老师提出应如何看待王弼哲学中“所以”概念的问题,向田智忠老师提出《参同契》与周敦颐之间有什么关系的问题。高海波老师向陈睿超老师提出在易学的世界观里阴阳、动静是否可以分时空的问题,向秦晋楠老师提出“自知”之自是指与他人相对的意义还是一种反身意识的问题。唐纪宇老师、田智忠老师、陈睿超老师、秦晋楠老师对各位老师提出的问题作出回应,老师们就相关问题进行交流探讨。

2021年6月20日傍晚6时,“现代汉语中的哲学”青年学者工作坊第一期在老师们积极热切地交流研讨的过程中圆满结束。